いぎりすもんや は英国発信のアンティーク情報サイトです。

いぎりすもんや は英国発信のアンティーク情報サイトです。良い品をイギリスから直接、お求め易い価格でお届けします。

いぎりすもんや は英国発信のアンティーク情報サイトです。

いぎりすもんや は英国発信のアンティーク情報サイトです。

良い品をイギリスから直接、お求め易い価格でお届けします。

英国 アンティーク 英吉利物屋 トップ(取り扱い一覧)へ 新着品物 一覧へ アンティーク情報記事 一覧へ 英吉利物屋ご紹介へ Twitter 英吉利物屋

2022/2/15(火) 新着情報 (アンティーク新着品) :品番と品物名をクリックして詳細をご覧ください。

No. 20063 シルバープレート エッグスタンド セット

エッグカップの高さ 6.9cm、開口部の直径 4.1cm、一つの重さ 46g、一万二千円

シルバープレート エッグスタンド四つのセットです。

写真四番目に見えるように、スパイクにおさまるので、四つのカップがきっちり固定されて、揺さぶっても大丈夫、オリエント急行のような食堂車でもOKです。

デイビット・スーシェ 主演のポワロシリーズ 『オリエント急行殺人事件』を見ていましたら、エッグスタンドが登場するシーンがありました。 食堂車でポワロが「半熟タマゴを二つお願いします。きっかり同じサイズのタマゴをね。」と注文する場面です。 二つのエッグスタンドにセットされて運ばれてきた半熟タマゴの高さを測ってみるポワロの几帳面さが現れるシーンでありました。 こういう状況でも使えるエッグスタンドかなと思って見ております。

スプーンを掛けるところがありますが、スプーンは付属しておりませんので、お手元のスプーンを合わせてください。

あるいは、このセットによく合うシルバースプーンがあったので、付けてみました。

No. 20132 スターリングシルバー ティースプーン 4本セット

長さ 10.7cm、重さ 11g、ボール部分の最大幅 2.1cm、Josiah Williams & Co Ltd作、1935年 ロンドン

アセイオフィス、4本で一万六千円

以下も、ご参考まで。

https://ameblo.jp/igirisumonya/entry-12342383262.html

No. 20208 J. Hudson & Co ARP ウィッスル(Air Raid Precautions)

長さ 8.3cm、直径 1.5cm、重さ 26g、1930年代から1940年代の英国製

写真の品はハドソン商会の笛になります。

ウィッスルの胴体には、

A. R. P.

J. Hudson & Co

Barr St. Hockley

Birmingham

の表示が見えています。

歴史的にみて、このウィッスルはイギリスでもかなり強力な笛になります。 防犯用や緊急援助の要請、あるいは野生の動物よけなど、日本でも使える場面は多いだろうと思います。

A. R. P.= Air Raid Precautions とは戦時の空襲監視員あるいは防空指導員のことです。 空襲に備えるべく、警官や予備役の人たちを中心に組織されたと聞きました。

以前に扱った ARP銀製品には1936年作がありました。1936年は英国にとってまだ戦時下ではないのですが、このとき既にARPが組織され備えを始めていたことが分かります。 この笛も1930年代から1940年代の品と思います。

このタイプのWhistle(笛)はヴィクトリアン後期の1880年代に初めて英国のお巡りさん用に作られたもので、もともとの用途である防犯用に携帯したら、かなり力強い味方となるでしょう。 小さく吹くとそれなりの音ですが、力いっぱい吹くと、鼓膜がビリビリするほどの結構なすごい音になります。

ヴィクトリア時代にイギリスの警察がクラッパムコモンの野原でこの笛の使用実験をしたら、1マイル(約1.6km)先まで音が届く優れものという結果が出たと聞きました。

ハドソン商会の笛がヴィクトリア時代に開発された当時のエピソードを聞きましたので、ご紹介させていただきましょう。 イギリスの警察がお巡りさん用のウィッスルを新規に買い入れようということになって、業者に新製品開発を公募することになりました。 いくつかの業者が企画に参加して、この笛を考案したハドソン商会も試作品を警察に届けて、テストが行なわれたのです。 ところがその後、いつまで待っても、採用されたのかされなかったのか、結果の通知が届きません。

さらに時間が経って、驚いたことには、試作品だったはずのこの笛を、街でお巡りさんが使い始めているのがハドソン氏の目に留まったのです。 びっくりしたハドソン氏はどうしたことかと、警察に事情を尋ねに出かけました。 そこでの回答はあらまし以下のようであったのでした。

「いやあ、ハドソンさん、よく警察に尋ねて来ていただきました。 実は貴方にお作りいただいたウィッスルは、テストの結果とても性能が良いということで、警官携帯用の笛として採用となりました。 ところが貴方から提出いただいた関係書類いっさいを失くしてしまいまして、この試作品を作った業者が誰だったのか、分からなくなってしまったのです。 ただ、警察としては、このウィッスルは素晴しい出来なので是非とも使っていきたい。 そんなわけで、貴方には申し訳なかったのですが、他の出入り業者に頼んで、試作品をまねて作らせた次第だったのです。」

本当の発明者がハドソン氏と分かって、仕事はハドソン商会に引き継がれることになって、めでたし めでたしのエンディングとなったそうです。 パテントなど権利の扱いがあまりにもずさんで、今日では考えられないようなお話ですが、資本主義の本家ともいうべきイギリスでも、ヴィクトリア時代にはこんなことがまかり通っていたのでした。

でもイギリスという国では、こういうイージーというか、おおらかというか、いいかげんなことによく出会うのも確かなことで、根っこの部分は今も昔もあまり変わっていないようにも思うのです。 英国アンティーク情報欄にあります「27. ホールマーク漏れと英国人気質」解説記事もご参考まで。

ヴィクトリア時代のお巡りさんについて、情報を得ました。 『What

the Victorians Did for Us(Adam Hart-Davis著)』という本によると、ハドソン商会のウィッスルが採用される以前のお巡りさんは、笛の代わりにRattle(ガラガラ)を持ち歩いていたそうです。

緊急事態が発生したときにはガラガラを振り鳴らして、周囲を警戒中の仲間に知らせたのです。 ところが、やはりガラガラでは、遠くまで音を届かせるという点で性能がいま一つでした。

そこで、ハドソン商会の笛となったわけです。 ちなみにヴィクトリアン終わり頃における緊急時の支援要請サインは、この笛を三回短く吹き鳴らすことであったそうです。

No. 20320 スターリングシルバー クロス with ブリティッシュ ホールマーク

クロス本体の縦 2.9cm、留め具を含む縦長 3.8cm、横の長さ 1.85cm、1972年 バーミンガム アセイオフィス、一万一千円

裏面にはブリティッシュ ホールマークが刻印されていて、デートレターを読み取ると、この品が作られたのは今から五十年前の1972年と分かります。

横歩きライオンのマークが初めて導入されたのは今から五百年近く前の1544年のことになります。 これは当時のチューダー朝のヘンリー八世が行った低品位銀貨の鋳造と関係があります。 歴史上どこの国でも財政が逼迫してくると、悪貨を鋳造することがひろく行われてきました。 日本の江戸時代にも同じようなことがあったと思います。

銀貨と銀器がほぼ同等な価値を持っていた昔の時代にあっては、お上の定める低品位銀貨の価値でもって、高品位な銀器と交換されてしまっては、損してしまうことになります。 そこでその銀器が92.5%の銀純度であることを保証するマークとして、ライオンパサントが導入されたわけです。

歴史や伝統に格別なこだわりを持つイギリス人は、ライオンパサント(=横歩きライオンの刻印)にも特別な愛着があって、五百年の長きにわたって、この刻印を使い続けて今日に到っております。

No. 20321 スターリングシルバー クロス with ブリティッシュ ホールマーク SOLD

クロス本体の縦 3.0cm、留め具を含む縦長 3.7cm、横の長さ 1.75cm、1982年 バーミンガム アセイオフィス、八千円 SOLD

No. 20320 スターリングシルバー クロス with ブリティッシュ ホールマーク

クロス本体の縦 2.9cm、留め具を含む縦長 3.8cm、横の長さ 1.85cm、1972年 バーミンガム アセイオフィス、一万一千円

裏面にはブリティッシュ ホールマークが刻印されていて、デートレターを読み取ると、この品が作られたのは今から五十年前の1972年と分かります。

クロス中央から四方に向かって、放射状のカットが施されており、光の反射が綺麗です。

写真二番目に見えるホールマークは順にメーカーズマーク、バーミンガム アセイオフィスのアンカーマーク、スターリングシルバーを示すライオンパサント、そして1972年のデートレターになります。

裏面に四つ並ぶ刻印のうち、下から二番目にあるライオンの刻印が、英国製スターリングシルバーの銀純度を保証するマークになり、重要な刻印です。 このライオンパサントの歴史について少し解説しておきましょう。

横歩きライオンのマークが初めて導入されたのは今から五百年近く前の1544年のことになります。 これは当時のチューダー朝のヘンリー八世が行った低品位銀貨の鋳造と関係があります。 歴史上どこの国でも財政が逼迫してくると、悪貨を鋳造することがひろく行われてきました。 日本の江戸時代にも同じようなことがあったと思います。

銀貨と銀器がほぼ同等な価値を持っていた昔の時代にあっては、お上の定める低品位銀貨の価値でもって、高品位な銀器と交換されてしまっては、損してしまうことになります。 そこでその銀器が92.5%の銀純度であることを保証するマークとして、ライオンパサントが導入されたわけです。

歴史や伝統に格別なこだわりを持つイギリス人は、ライオンパサント(=横歩きライオンの刻印)にも特別な愛着があって、五百年の長きにわたって、この刻印を使い続けて今日に到っております。

20320銀クロスは20321銀クロスと似たところがありますが、銀の厚みはかなり違います。20320銀クロスの厚みは倍ほどあるかと思います。二つの厚みを比較して見ていただくように写真三番目に撮ってみました。また、20321はクロス中央が細身な感じで、クロス四方に向かって末広がり度合が高くて華麗な様子ですし、銀が薄めであることから、全体として華奢な印象がありますが、こちらが好みという方もあるでしょう。

No. 20318 フォートナム&メイソン エコバッグ (一生涯新品交換保証付きバッグ

素材 ジュート(麻)+コットン水色 、サイズ 横42cm マチ20cm 縦32cm、五千円、一部 SOLD (10個あります-->9個あります)

Bag for Life

Our bags really are for life. Just bring them in when well-worn and we'll

gladly replace with a new one.

一生涯 新品交換保証付き バッグ

私たちのご提供するバッグは本当に一生ものです。

使い古した状態になりましたら、持ち込みいただくだけで、喜んで新しいものと交換いたします。

フォートナム&メイソンは、Just bring them in ただお店に持ち込むだけ、と言ってますので、購入時のレシートが必要なんて、野暮なことは言いません。英国風な気持ちのいいサービスと感じます。

バッグの両面ともに同じ図柄となっていて、おしゃれな買い物バッグです。

持ち手のハンドルは左から右まで62センチと長めで、肩掛けOKの使いやすさがあります。

ウェーブパターン様の草花模様は典型的なヴィクトリアン デザインです。

EST 1707の中程に王冠が描かれているのは、英国王室御用達を意識したものでしょう。

その下のティーキャディやスパイス入れも可愛いです。

以下の記述は、フォートナム&メイソンの略史がつづられているようにも読めます。

FORTNUM & MASON

EST 1707

Tea, Spice, Coffee

PROVISIONS

Spice Importers

TEA DEALERS &

GROCERS

フォートナム&メイソン

創業1707年

ティー、スパイス、コーヒー

食糧品

香辛料 輸入業者

ティー ディーラー

食料品雑貨商

倫敦ピカデリーのフォートナム&メイソン本店にあるBag for Lifeの掲示板

No.20309 ノルウェー製 ピアストワーク シルバー ティースプーン

長さ 9.8cm、重さ 7g、ボールの深さ 3.5mm、最大幅 2.0cm、透かし柄の最大幅 1.2cm、ノルウェー製、一本 五千円 (6本あります。)

ピアストワークが可愛らしい銀製ティースプーンです。 コンディション良好で綺麗な品と思います。 裏面のホールマークはノルウェーシルバーの銀純度を示す「830」刻印と、メーカーズマークの刻印になります。

この品が作られたノルウェーという国は、ヨーロッパにあって、なかなかにユニークな国なので、そんな背景を考え合わせると、写真の銀製品には興味を惹かれます。

デンマークにノルウェーとスウェーデンを加えて、時にアイスランドとフィンランドも合わせた地域をスカンジナビアと呼びます。 北欧諸国はバイキングの流れをくみ、歴史的に見ても交流が盛んな国々であります。 根っこのところはつながっているけれども、今ではそれぞれ独立国としてやっているというのが面白いと思います。 通貨の単位にしても、ノルウェークローネ、スウェーデンクローネ、デンマーククローネであって、三国ともクローネながら、交換レートは一対一ではなくて、それぞれ別々の通貨です。

余談ながら、クリスマスの頃にノルウェーのオスロへ行ったことがあります。 オスロという街はまさに森の中にある小さな首都です。 飛行機が高度を下げて、雪景色のノルウェーの森、そしてオスロの眺めはとても幻想的でした。 ビートルズの『Norwegian

Wood 』や、村上春樹氏の『ノルウェイの森』が頭にあって、感動を深めたのかも知れません。

帰途、十二月のノルウェーはとても日が短く、飛行機に乗っていたら早々と水平線の向こうに夕陽が沈みました。 オスロ・ロンドン間は北海を横切って行くのですが、上空から真っ暗な夜の海に、あちこち北海油田の炎が点々と連なって見えたのは、これまた壮観だったことを思い出します。

イギリスの新聞に「投資家から見て、欧州諸国でドイツより安全な国は、スイスとノルウェーぐらいしかない。」という記事がありました。 スイスは分かりますが、ノルウェーってそんなに安全なのか?と思いました。 調べてみたら、今日のノルウェーは欧州の中で独自の道を歩んでいるためでした。 そういえば、ギリシャ支援についても、ノルウェーが真っ先にもう支援しないと言い出して、同じ欧州の国なのにそんな薄情なと思ったものでした。

実はノルウェーは、なんどか国民投票しましたが都度否決されて、EU(欧州連合)に加盟していません。 欧州諸国はみんなEUに入っているものかと思っていたら、そうではないんですね。 この国には北海油田があり、今のうちに収益を貯めていって、原油が枯渇したら、ファンドで国を運営していく方針だそうです。 EUから距離を置いて、共通通貨ユーロにも入りませんから、将来にわたって通貨ノルウェークローネも存在し続けます。

二十一世紀の現代にあって、ヨーロッパにありながら、我が道を行く、なかなかユニークでタフなヴァイキングの国なのです。

No. 19107 マッピン&ウェブ P&O シルバープレート テーブルスプーン

長さ 21.0cm、最大横幅 4.5cm、重さ 80g、ボール部分の長さ 7.6cm、ボールの深さ 1.2cm、柄の最大幅 1.35cm、柄の最大厚み

3mm、エドワーディアンから1930年代頃の英国製、Mappin & Webb作

マッピン&ウェブ作になるシルバープレートのテーブルスプーンです。 柄の裏面には「Mappin

& Webb」の刻印と 「P&O」の刻印があることから、マッピン&ウェッブのシルバープレート テーブルスプーンで、「P&O」のオーシャンライナーで使われていた品と分かります。

M&Wのシルバープレートでオーシャンライナー仕様品というのは、デートレターはなくても、M&Wや船会社の事業の盛衰から、年代がある程度推定できるという意味で、とても興味を惹かれます。 デートレターがなくても、歴史の流れを考察することによって、使われていた時代が見えてくる。 五十年、百年が経った時に、こういう品こそが、本当に興味深いアンティークなのではないかと思います。

詳しくは以下に述べるとして、使われていたのは、エドワーディアンから1930年代あたりまでの時代と考えられます。

なお、「P&O」とは、1822年創業のイギリスの船会社

Peninsular and Oriental Steam Navigation

Company を意味しています。

旅客機が登場する前の時代においては、例えばイギリスからアメリカに向かう大西洋航路を行き交った豪華客船

オーシャンライナーは、映画 『タイタニック』を見るまでもなく、国と国を結ぶ交通の花形でありました。

考えてみると、日本航空や全日空のなかった時代のことですから、文部省の官費留学生として英語研究の為にイギリス留学した夏目漱石などは、香港、シンガポール、インド洋、スエズ運河、地中海を経由して、フランス上陸後は鉄道を使って、三ヵ月ほどかけてイギリスまで旅しております。

百年前の船会社と言うのは、やっぱり格好いい、憧れの職場だったことでしょう。 当時の船会社は、海外旅行をする人々を運ぶ旅客輸送と、船荷の輸送を合わせて行う会社であって、例えて言えば、日本航空と日本郵船と日本通運が一緒になったような役割を果たしていました。

旅客輸送を航空機に取って代わられる以前の、船会社のステイタスを想像してみることが、写真のアンティークを見る上で役に立ちます。 ノスタルジーを感じさせてくれる客船関連のアンティークとでも言いましょうか、私はこういう品が好きなので気になります。 旅が好きなもので、ノスタルジックな船旅には特に興味を惹かれます。 イギリスのサザンプトンからフランスのノルマンディーまで船でたびたび渡りました。 ドーバー海峡をフェリーで船旅というのも、時間はかかるけど味わいがあって楽しいものです。 そういえば、日本では横浜港からロシアのナホトカまで船旅したこともありました。

M&Wのシルバープレートでオーシャンライナー仕様品というのは、デートレターはなくても、M&Wや船会社の事業の盛衰から、年代がある程度推定できるという意味で興味を惹かれます。

英米を結ぶ大西洋航路のオーシャンライナーは1960年代に、ついに消えてしまったわけですが、勢いがあったのは1930年代までで、その後は下り坂でした。 オーシャンライナーが衰退していく過程で、M&Wは高級品メーカーになっていく途上にありました。 下り坂と上り坂が交錯しあう辺りが、M&Wからオーシャンライナー仕様のシルバープレートウェア供給が止まった限界点だったと考えられます。

マッピン&ウェブについては以下の記事をご参考ください。

http://www.igirisumonya.com/punch.htm

ついでながら、旅客機について一つ思うこと。 1980年代には例えばルフトハンザの機内食で使われるスプーンやナイフやフォークは、エコノミークラスに到るまですべてスティール製が供されていたことを覚えています。 今ではコスト削減で、使い捨てのプラスチック製が普通でしょう。 それどころか、かつてオーシャンライナーを駆逐した航空会社そのものが、一国に一つの航空会社が必要なのかどうかまで問われる時代になってきました。 ナショナル・キャリヤーなんて言葉があったのは今は昔という感じで、欧州各国の航空会社は合併が進んでいます。

客船や旅客機で使われたスプーン一つから、ノスタルジックな昔を思い、世の中の動向についても、いろいろと考えてみることが出来るのは楽しいことと思います。

旅の手段と言えば、船、飛行機、鉄道、自動車でしょうか。 旅関連のアンティークで、客船もの、航空機もの、鉄道もの、自動車ものコーナーを作ってみたい気がしています。

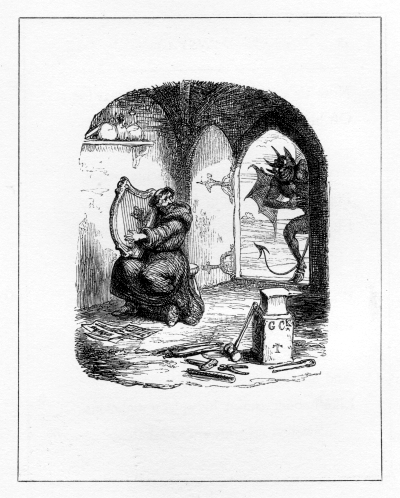

No.20301 ホースブラス ハープ

縦の長さ 8.9cm、横の長さ 7.6cm、最大厚み 2mm、重さ 55g

ハープはアイルランドの象徴で、銀で言えば、アイルランドはダブリン アセイオフィスのシティーマークがハープです。

http://www.igirisumonya.com/hallmark.htm

もっと普通には、ハープと言えば、アイルランドのギネスビールかも知れません。

また、ホースシューにまつわる伝説に登場するセント・ダンスタンもハープ関連で、イギリスものには、よくハープが登場します。

『後にカンタベリー大司教になったセント・ダンスタンは、ハープを弾くのが上手で鍛冶屋の仕事もこなす器用な人でした。』

https://ameblo.jp/igirisumonya/entry-12411528557.html

ホースブラスは、もともとは実用品の馬具ですが、ヴィクトリアンの終り頃から、室内飾りとして収集されるようになりました。

イギリスにはホースブラスの専門家がいて、ホースブラスだけを扱った書籍も出ています。

ホースブラスの歴史や由来を紐解くと、

designed to bring good luck or to ward off evil.

(グッドラックを招くため、あるいは邪悪なるものを寄せ付けない為に作られた。)

とのこと。

なかなかに、奥が深いものであるなあ、と感じます。

近所のパブでいくつか飾ってあるのを見ました、パブの装飾品としても一般的なようです。

No.20305 ホースブラス ウィートシーフ

縦の長さ 8.7cm、最大横長 7.5cm、最大厚み 3mm、重さ 83g

ウィート シーフ(麦束)とは、豊穣、生産力(Fecundity)、肥沃さ(Fertility)のシンボルで、英国ではラッキーモチーフとして好まれる縁起物です。 そもそも小麦はギリシャ神話に出てくる「農業、豊穣、結婚の女神デーメーテール」を象徴しています。 以前にミントン美術館で見た「ウィート シーフを抱えた少女の絵皿」にとても惹かれ、この少女の顔立ちはデーメーテールを意識したのかしらと、妙に気になったのを覚えていて、それ以来どうも私はこのウィート シーフというモチーフに惹かれるのです。

ミントンの絵皿とウィート シーフについて、「13. 英国陶器の街、ストーク オン トレント」の解説記事に写真がありますのでご参考まで。

https://igirisumonya.com/christmas.htm

ホースブラスは、もともとは実用品の馬具ですが、ヴィクトリアンの終り頃から、室内飾りとして収集されるようになりました。

イギリスにはホースブラスの専門家がいて、ホースブラスだけを扱った書籍も出ています。

ホースブラスの歴史や由来を紐解くと、

designed to bring good luck or to ward off evil.

(グッドラックを招くため、あるいは邪悪なるものを寄せ付けない為に作られた。)

とのこと。

なかなかに、奥が深いものであるなあ、と感じます。

近所のパブでいくつか飾ってあるのを見ました、パブの装飾品としても一般的なようです。

No. 20233 ヴィクトリアン アイアンワーク アイロン台

縦の長さ 8.8cm、最大横幅 3.5cm、重さ 25g、高さ 0.9cm、鉄の厚み 2.5mm、ヴィクトリアン終り頃からエドワーディアン頃の英国製

デザインがよくて、それでいて渋いアンティークで気に入りました。 まったくもって小振りなアイロン台で、可愛らしいヴィクトリアン アンティークです。 部屋の飾りやペーパーウェイトによさそうです。

写真のアンティークは実用品として作られたものですが、ハートのデザインなど装飾性が高いところは、ヴィクトリアン アイアンワークのペンダントヘッド に見られるようなブラックスミスの作品と根っこは同じ仲間たちと感じます。

金属細工人の中でも鍛冶屋さんをスミスあるいはブラックスミスと言いますが、主要な交通手段が馬や馬車であったヴィクトリア時代においては、ブラックスミスはとても重要な職業で、どこの村にも鍛冶屋さんがありました。 カンタベリー大司教になったセント・ダンスタンは鍛冶屋さんでもあったという話がありますが、これなどは昔の時代にあっては鍛冶屋さん役割が重要であった証左とも言えましょう。

ハートは現代でも馴染み深いデザインですが、その歴史をたどりますと、英国におけるハートのモチーフはジョージアンの頃登場し、ヴィクトリア期に大流行した経緯があって現代に至っております。

ハートの中にはスパイラルが見られますし、上部にはCスクロールも見られますので、あるいはケルティック モチーフを反映しているのかも知れません、。

スクロールパターン(渦模様)の中でもアルファベットの「C」の形状をしたものをCスクロールと呼びます。 上部飾りにはCスクロールが背中合わせに並んでおります。

ハートの中にダブルスパイラルが入ったデザインはケルティック シェブロン スパイラルと見るのが妥当という気もします。 渦巻き模様は「Growth(成長)」や「Energy(活力)」を象徴し、ケルティックアートのベーシックです。 さらに、ハートの中にダブルスパイラルが入ったケルティック シェブロン スパイラルは、遠い昔のケルトの人たちにとっては「Power(力)」の象徴であり、転じて「計画、実行、そして完成」を意味するシンボルでした。 ハートの形に見えますが、実はその由来は弓矢の先に付ける鏃(やじり)であり、そこからパワーの意味合いが生まれています。

じっくり見ていくと、いろいろな解釈が出てきますが、写真のアンティークを作った鍛冶屋さんの背景には、当時のデザインブックがあったかも知れませんし、扱ってみたいモチーフアイディアがあったろうと想像します。

英国アンティークにはスティール アンティークという専門分野があります。 イギリスには世界初の鉄橋で、ユネスコの世界遺産にもなっているアイアンブリッジという誰もが知っている観光地があって、英国人にとってスティール アンティークと言われてまず思い浮かぶのは、この産業革命の遺産であるアイアンブリッジであることが多いようです。

鉄の道具の歴史はかなり古いわけですが、ジョージアンの時代の中頃に始まった産業革命の影響が大きく、次のヴィクトリア時代を通じて、鉄製品が芸術的な領域にまで高められていきました。 ですからイギリスにおけるスティール アンティークとは、この国の人たちにとって誇らしいアイアンブリッジや産業革命の延長線上にあって、ヴィクトリアンのノスタルジーを感じさせてくれるアンティーク分野であるのです。

昔の鍛冶屋さんの仕事はと言えば、馬の蹄鉄を取り扱う以外にも、例えば、以下にありますような、パブサイン看板のアイアンフレームを作るような仕事もあったでしょう。 スケッチしましたパブ看板のフレームは、なかなかに見事な作品でありました。

http://www.igirisumonya.com/antiquecenter.htm

ヴィクトリア時代にはどこの村にもあった鍛冶屋さんと書きましたが、二十一世紀の現代でも、イギリスにはまだ多くいらっしゃることを最近知りました。 私は担ぎタイプのゴルフバックを使っているのですが、スタンドの稼動部が壊れてしまいました。 気に入って使っていたので、出来れば直したい。 細いスティールパイプとそれにつながる鉄のL字金具を溶接すれば修理が可能です。

電話帳で調べたら、街には何軒か鍛冶屋さんがあることが分かりました。 一番近くの鍛冶屋さんと連絡を取って、持ち込んだら、翌日には直しておくとのこと。 しかし出かけるので、修理したら庭先に置いておくから持っていってだって。。。 誰かに取られたりしないかなと心配でしたが、行ってみたらありました。 けっこうアバウトで英国風な職人さんでありました。

No. 20232 マッピン & ウェブ スターリングシルバー ティースプーン 一部 SOLD

長さ 10.8cm、重さ 10g、ボール部分の長さ 3.7cm、最大幅 2.05cm、ボールの深さ 6mm、柄の最大幅 1.0cm、柄の厚み

2mm、1921年 ロンドン、Mappin & Webb作、 (6本あります-->4本あります。)

今から百年ほど前に作られたMappin & Webbのスターリングシルバー ティースプーンです。 ボール部分が深くて細身なタイプで、品のよさが感じられます。 柄のデザインはシンプルながらも、銀の厚みが感じられて好印象な品と思います。

ボール裏面のホールマークは順に、Mappin &

Webbのメーカーズマーク、1921年のデートレター、ロンドン レオパードヘッド、そしてスターリングシルバーを示すライオンパサントです。

英国で「アンティーク」という言葉を厳密な意味で使うと、「百年以上の時を経た品」を指すことになります。 そんな訳で、英語で言うと「It will

become an antique in four years. (この品はあと四年でアンティークになります。)」という言い方をされることがあります。 アンティークコレクターにとっては、やはり百年という年月の経過は大きなメルクマールになりますので、上記のような会話がなされる機会も多いのです。

この銀製品が作られたのは1921年ですから、正式なアンティークへの昇格がすぐそばに来ています。 気に入った古いものを使っていくうちに、その品が自分の手元で‘アンティーク’になっていくことは、コレクターの喜びとも言えますので、この品には、そんな楽しみ方もあるかと思うのです。

メーカーは言わずと知れた有名工房ですが、このシルバースミスの歴史をご紹介しましょう。

マッピン関連のアンティークを扱っていると、「Mappin

& Webb」とよく似た名前の「Mappin Brothers」というシルバースミスに出会うことがあります。

「Mappin Brothers」は1810年にジョセフ マッピンが創業した工房で、彼には四人の後継ぎ息子がありました。四人は上から順にフレデリック、エドワード、チャールズ、そしてジョンで、年長の者から順番に父親の見習いを勤めて成長し、1850年頃には引退した父ジョセフに代わって、四兄弟が工房を支えていました。

ところが末っ子のジョンは、工房の運営をめぐって次第に兄たちと意見が合わなくなり、ついに1859年には「Mappin

Brothers」を辞めて独立し、「Mappin &

Co」という銀工房を立ち上げました。 以後しばらくの間、「Mappin

Brothers」と「Mappin & Co」は「元祖マッピン家」を主張しあって争うことになります。

しかし最初のうちは「Mappin Brothers」の方が勢力があったこともあり、1863年には末っ子ジョンの「Mappin & Co」は「Mappin

& Webb」に改名することとなりました。 Webbというのはジョンのパートナーであったジョージ・ウェブの名から来ています。

「元祖マッピン家」問題では遅れをとったジョンでしたが、兄たちよりも商売センスがあったようです。 スターリングシルバー製品以外に、シルバープレートの普及品にも力を入れ、目新しい趣向を凝らした品や新鮮なデザインの品を次々と打ち出し、しかも宣伝上手だったのです。 ヴィクトリアン後期には当時の新興階級の間でもっとも受け入れられるメーカーに成長し、それ以降のさらなる飛躍に向けて磐石な基盤が整いました。

20世紀に入ってからの「Mappin & Webb」は、「Walker

& Hall」や「Goldsmiths & Silversmiths

Co」といったライバルの有名メーカーを次々にその傘下に収めて大きくなり、今日に至っています。

また、「Mappin Brothers」ですが、時代の波に乗り切れなかったのか、1902年には「Mappin & Webb」に吸収されてしまっています。 ただ、その頃には三人にお兄さん達はとっくの昔に引退しており、後を継いだエドワードの息子さんも引退して、マッピン家のゆかりはいなかったようです。 そうこう考えると、ジョージアンの創業で、ヴィクトリア時代に二つに分かれたマッピンが、エドワーディアンに入ってまた一つの鞘に戻れたことはよかったのかなとも思うのです。

No. 20092 スターリングシルバー ピアストワーク ティースプーン

長さ 11.4cm、最大横幅 2.35cm、透かし柄の最大幅 1.5cm、柄の最大厚み 2mm、重さ 11g、1976年 1979年 1980年、シェフィールド、(3本あります)

透かし細工の綺麗なスターリングシルバーのティースプーンです。 裏面にはブリティッシュ ホールマークがしっかりなのもグッドでしょう。

ゴルフ関連の銀製品と考えられ、ある意味とても英国風なシルバーウェアと言えると思います。 イギリスではいろいろなスポーツが盛んですが、こういった銀製品との関連の深さでは、ゴルフとライフルクラブが両横綱といった感があります。

今日ではイギリスのゴルフ愛好家の裾野が広がってきているようでありますが、少し前まではお金持ちのスポーツであったことと関連がありそうに見ております。

写真二番目に見えるように、柄の裏面には「R & D」のメーカーズマーク、デートレター、スターリングシルバーを示すライオンパサント、そしてシェフィールド アセイオフィスのローズマークが刻印されています。

【関連記事】

ライフルやゴルフクラブ関連で、多く見かけるアンティーク シルバー

No. 20093 スターリングシルバー ピアストワーク ティースプーン

長さ 11.6cm、最大横幅 2.5cm、透かし柄の最大幅 1.35cm、重さ 11g、1971年、バーミンガム、(1本あります)

20092 透かし銀スプーンと似ていますが、銀工房とアセイオフィスが異なります。 透かし細工もよく見ると、微妙な違いがあります。

透かし細工の綺麗なスターリングシルバーのティースプーンです。 裏面にはブリティッシュ ホールマークがしっかりなのもグッドでしょう。

ゴルフ関連の銀製品と考えられ、ある意味とても英国風なシルバーウェアと言えると思います。 イギリスではいろいろなスポーツが盛んですが、こういった銀製品との関連の深さでは、ゴルフとライフルクラブが両横綱といった感があります。

今日ではイギリスのゴルフ愛好家の裾野が広がってきているようでありますが、少し前まではお金持ちのスポーツであったことと関連がありそうに見ております。

写真二番目に見えるように、柄の裏面には「DB」のメーカーズマーク、デートレター、スターリングシルバーを示すライオンパサント、そしてシェフィールド アセイオフィスのローズマークが刻印されています。

【関連記事】

ライフルやゴルフクラブ関連で、多く見かけるアンティーク シルバー

No. 20229 14カラット ロールド ゴールド ガーネットの花 デザイン ロケット

楕円の長径 1.9cm、短径 1.3cm、留め具を含む縦長 2.8cm、厚み 4.5mm、重さ 4g、1960年代あたりの英国製

未使用と思われるコンディションのよさが特徴で、ガーネットの花も可愛らしくて、いい感じ。14カラット ロールド ゴールドのロケットです。

小振りながら、厚めでしっかり出来ており、手にした時の心地よい重厚感もポイントと言えましょう。

蓋の開け閉めは緩る過ぎず、堅た過ぎずのちょうどよい感じで、ピチッとしっかり閉まり、扱いやすいロケットと感じます。 留め具の部分にはメーカーズマークと、素材の14カラット ロールド ゴールドを示す「14ct

rg」刻印があります。

Rolled Goldとはベースメタルに9金や18金の薄金板を重ねた構造の素材で、ヴィクトリアン後期からエドワーディアン頃の英国で流行ったアンティークな素材です。

全体の作りやデザインや仕上げの様子から見て、1960年代あたりの作と思いますが、イギリスにおけるロールド ゴールド アクセサリーの歴史と伝統を踏まえた系譜上に現れた品であり、興味を惹かれます。 また、このロケットの場合は14カラットの表示がありますので、素材も上々ということになります。

No. 20208 J. Hudson & Co ARP ウィッスル(Air Raid Precautions)

長さ 8.3cm、直径 1.5cm、重さ 26g、1930年代から1940年代の英国製

写真の品はハドソン商会の笛になります。

ウィッスルの胴体には、

A. R. P.

J. Hudson & Co

Barr St. Hockley

Birmingham

の表示が見えています。

歴史的にみて、このウィッスルはイギリスでもかなり強力な笛になります。 防犯用や緊急援助の要請、あるいは野生の動物よけなど、日本でも使える場面は多いだろうと思います。

A. R. P.= Air Raid Precautions とは戦時の空襲監視員あるいは防空指導員のことです。 空襲に備えるべく、警官や予備役の人たちを中心に組織されたと聞きました。

以前に扱った ARP銀製品には1936年作がありました。1936年は英国にとってまだ戦時下ではないのですが、このとき既にARPが組織され備えを始めていたことが分かります。 この笛も1930年代から1940年代の品と思います。

このタイプのWhistle(笛)はヴィクトリアン後期の1880年代に初めて英国のお巡りさん用に作られたもので、もともとの用途である防犯用に携帯したら、かなり力強い味方となるでしょう。 小さく吹くとそれなりの音ですが、力いっぱい吹くと、鼓膜がビリビリするほどの結構なすごい音になります。

ヴィクトリア時代にイギリスの警察がクラッパムコモンの野原でこの笛の使用実験をしたら、1マイル(約1.6km)先まで音が届く優れものという結果が出たと聞きました。

ハドソン商会の笛がヴィクトリア時代に開発された当時のエピソードを聞きましたので、ご紹介させていただきましょう。 イギリスの警察がお巡りさん用のウィッスルを新規に買い入れようということになって、業者に新製品開発を公募することになりました。 いくつかの業者が企画に参加して、この笛を考案したハドソン商会も試作品を警察に届けて、テストが行なわれたのです。 ところがその後、いつまで待っても、採用されたのかされなかったのか、結果の通知が届きません。

さらに時間が経って、驚いたことには、試作品だったはずのこの笛を、街でお巡りさんが使い始めているのがハドソン氏の目に留まったのです。 びっくりしたハドソン氏はどうしたことかと、警察に事情を尋ねに出かけました。 そこでの回答はあらまし以下のようであったのでした。

「いやあ、ハドソンさん、よく警察に尋ねて来ていただきました。 実は貴方にお作りいただいたウィッスルは、テストの結果とても性能が良いということで、警官携帯用の笛として採用となりました。 ところが貴方から提出いただいた関係書類いっさいを失くしてしまいまして、この試作品を作った業者が誰だったのか、分からなくなってしまったのです。 ただ、警察としては、このウィッスルは素晴しい出来なので是非とも使っていきたい。 そんなわけで、貴方には申し訳なかったのですが、他の出入り業者に頼んで、試作品をまねて作らせた次第だったのです。」

本当の発明者がハドソン氏と分かって、仕事はハドソン商会に引き継がれることになって、めでたし めでたしのエンディングとなったそうです。 パテントなど権利の扱いがあまりにもずさんで、今日では考えられないようなお話ですが、資本主義の本家ともいうべきイギリスでも、ヴィクトリア時代にはこんなことがまかり通っていたのでした。

でもイギリスという国では、こういうイージーというか、おおらかというか、いいかげんなことによく出会うのも確かなことで、根っこの部分は今も昔もあまり変わっていないようにも思うのです。 英国アンティーク情報欄にあります「27. ホールマーク漏れと英国人気質」解説記事もご参考まで。

ヴィクトリア時代のお巡りさんについて、情報を得ました。 『What

the Victorians Did for Us(Adam Hart-Davis著)』という本によると、ハドソン商会のウィッスルが採用される以前のお巡りさんは、笛の代わりにRattle(ガラガラ)を持ち歩いていたそうです。

緊急事態が発生したときにはガラガラを振り鳴らして、周囲を警戒中の仲間に知らせたのです。 ところが、やはりガラガラでは、遠くまで音を届かせるという点で性能がいま一つでした。

そこで、ハドソン商会の笛となったわけです。 ちなみにヴィクトリアン終わり頃における緊急時の支援要請サインは、この笛を三回短く吹き鳴らすことであったそうです。

英国 アンティーク 英吉利物屋 トップ(取り扱い一覧)へ 新着品物 一覧へ アンティーク情報記事 一覧へ 英吉利物屋ご紹介へ Twitter 英吉利物屋